こんにちは。

姿勢と歩行の整体院の渡辺です。

今回は、膝関節の前面の痛み 膝蓋大腿関節障害(PF関節障害)について、病態・原因・私の施術アプローチの要点について記載していこうと思います。

効果的なストレッチも紹介しておりますので、ぜひやってみてください。

膝蓋大腿関節(PF関節)とは

まず、膝関節の前面に位置する膝蓋大腿関節(しつがいだいたいかんせつ PF関節)はどういった関節で、どこにあるのかを説明します。

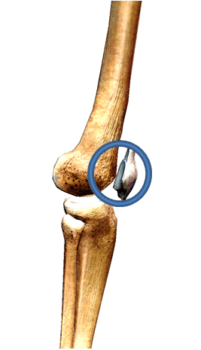

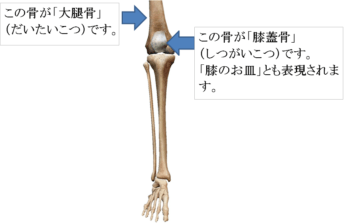

下の画像①・②をご覧ください。

<画像①:右の膝関節を外側から見た図。膝蓋大腿関節を青丸で示す>

<画像②:右膝関節を前から見た図。膝蓋骨と大腿骨を示す>

2枚の画像で示した通り、「膝蓋大腿関節」とは、「膝蓋骨(しつがいこつ、膝のお皿の骨)」と「大腿骨(だいたいこつ、太ももの骨)」とで構成される関節です。

(PF関節とは、patellofemoral joint の略語で用いられます)

膝関節は主に曲がる運動と伸びる運動を行います。

その曲げ伸ばしの際に、膝蓋骨が上下・左右に柔軟に動き、大腿骨の上を滑る滑車の役割を担うことによって、円滑に膝の屈伸運動が行われています。

なので、例えば正座やしゃがみ込みといったように、膝関節を深く曲げる動作では、膝蓋大腿関節は重要な役割を果たしています。

膝蓋大腿関節障害(PF関節障害)とは

では、膝蓋大腿関節障害(PF関節障害)とはどういった疾患かというと、

膝蓋大腿関節部に炎症が発生したり、関節の軟骨がすり減ってしまったり、骨自体が変形してしまうことなどによって、痛みが出てくる疾患です。

主な症状

以下が主な症状です。

- 膝の曲げ伸ばし動作(例えばランニングや階段の上り下り、正座など)で膝蓋骨周辺に痛みがある

- 座った状態からの立ち上がり動作での膝の前の痛みがある

- 膝蓋骨の違和感(音が鳴る・引っかかる感じがある)

簡単に表現すると、膝の曲げ伸ばしで膝の前面に痛みがあれば、膝蓋大腿関節障害の可能性が高いと考えられます。

膝蓋大腿関節障害の原因

では、なぜ膝蓋大腿関節に痛みがでてくるのか、という点について書いていきます。

一般的には、加齢による軟骨の摩耗や使い過ぎが大きな原因と言われていますが、痛みが出る人もいれば、出ない人もいます。

上述の通り、膝蓋大腿関節の動きは、膝の屈伸運動での膝蓋骨と大腿骨の間の動きです。

つまり、膝が曲げ伸ばしする動作に伴って、いつも膝蓋骨と大腿骨が接触していることになります。

要するに、立ち上がったり歩いたりしゃがんだりする際など膝の運動に応じて、ほとんどいつも摩擦力が働いているんです。

しかし、人間の身体という膝蓋骨が大腿骨と接触する部分は、ほかの関節部と同様に、「関節軟骨」という非常にデリケートな軟骨で覆われています。

この関節軟骨があることで滑りが良くなり、摩擦力はほとんど生じなくなっています。

関節軟骨の摩擦係数は、アイススケート靴の刃と氷の間の摩擦係数のさらに50分の1倍ほど小さいそうです。

しかし実際に痛みが出たり、関節軟骨がすり減ってしまっている方はたくさんいらっしゃいます。

なぜでしょうか?

重要なのが、膝蓋骨と大腿骨の間の圧が高いことによる摩擦力の増大です。

つまり、通常の摩擦力ならば軟骨が痛まないレベルですが、

膝蓋骨が大腿骨に押し付けられる圧力が高い状態が作られると、摩擦力が高まり、軟骨への負担が集中します。

その状態で普段生活をしているので、膝の曲げ伸ばし動作そのものが膝蓋大腿関節へのストレスをかけてしまい、いずれ痛みが発生してきます。

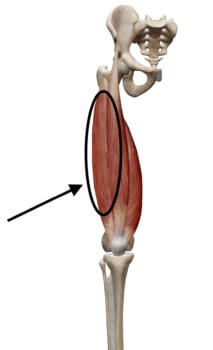

大腿四頭筋の影響

では、「膝蓋骨が大腿骨に押し付けられる圧力が高い状態」とはどういう状態かというと、「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)の緊張が高い状態」です。

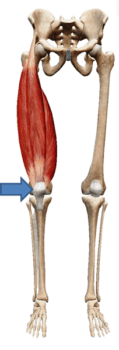

下の画像③をご覧ください。

<画像③:右脚を前面から見た図。青い矢印が膝蓋骨を示す。赤い部分が大腿四頭筋です。>

この筋肉が、「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」という、太ももの前に存在する人体で最強の筋力を持つ筋肉です。

重要なのは、「大腿四頭筋は骨盤から始まり、膝蓋骨を介して下腿の骨に付く」ことです。

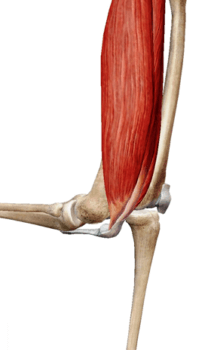

つまり、大腿四頭筋の緊張が高いと、特に膝を曲げた状態の時に、膝蓋骨が大腿骨に押し付けられる圧力が強くなります。

下の画像④を見ていただくとわかりやすいかと思います。

<画像④:右膝関節を曲げた状態を外側やや前方から見た図>

大腿四頭筋は強大な筋肉のため、この筋肉の緊張が高いことが悪い影響を及ぼすことは直感的にも理解していただけるかなと思います。

大腿四頭筋の緊張が高くなる原因

では、なぜ大腿四頭筋の緊張が高くなるのかということですが、

- 姿勢の悪さにより大腿四頭筋そのものが硬くなる

- 骨盤が後ろ側へ傾いている(後傾位)

この2つが重要です。

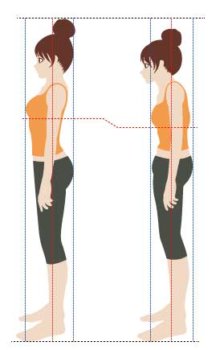

姿勢の悪さについて

1つ目の「姿勢の悪さにより大腿四頭筋そのものが硬くなる」という点についてです。

ここでいう姿勢の悪さとは、骨盤に対して、上半身重心が後方にある状態です。

下の画像⑤の向かって右側の姿勢です。

<画像⑤:右側の悪い姿勢になってしまいま>

この姿勢では、上半身が後ろに倒れようとするため、それを防ごうと大腿四頭筋に力が入ります。

その状態で普段から生活していると、どうなると思いますか?

そうです。大腿四頭筋にずーっと力が入った状態が継続しているため、どんどん、どんどん筋の緊張が増していき、硬くなります。

なので、仮に硬くなった大腿四頭筋をストレッチして一時的に柔らかくしても、根本の姿勢は何も変わっていないので、また元の硬い状態に戻ってしまいます。

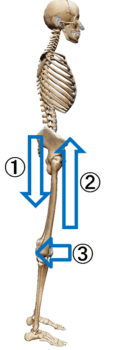

骨盤の傾きについて

そして、2つ目の「骨盤が後ろ側へ傾いている(後傾位)」という点についてですが、

理解しやすいように下の画像⑥を一緒にご覧ください。

<画像⑥:骨盤が後ろに傾くと、大腿四頭筋が上方へ引っ張られ、結果的に膝蓋大腿関節の圧力が高まります>

主にお尻の筋肉や太ももの後ろの筋肉は、骨盤の後ろ側に付いています。

そうなると、大腿四頭筋がより引っ張られるので、緊張が増します。

膝蓋大腿関節障害へのアプローチ

ここまでの流れを軽く復習します。

膝蓋大腿関節障害は、膝蓋骨の大腿骨側への圧力が高くなることにより、摩擦力が高まり、痛みを出してくる病気です。

その主な原因は、太ももの前の筋肉である大腿四頭筋の緊張が高くなることでした。

そして、大腿四頭筋の緊張が高くなる2つの要因として、

- 姿勢の悪さ(骨盤に対して、上半身重心が後方にある状態)

- 骨盤が後ろ側へ傾いている(後傾位)

を挙げました。

つまり、膝蓋大腿関節障害へのアプローチは、この大きな要因2つの改善がみられれば、結果として大腿四頭筋の緊張が低下することになり、症状が改善していきます。

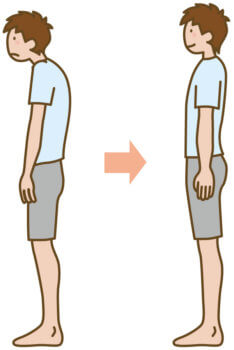

よって、アプローチとしては以下の2点を中心に行います。

- 骨盤の直上に上半身重心がある姿勢をつくる

- 骨盤を前側に傾ける(骨盤前傾)

これらを実践することで、大腿四頭筋に余計な力を入れなくてよい身体にしていきます。

イメージとしては、下の画像⑦のような姿勢に変わっていきます。

<画像⑦:左の悪い姿勢から、右の悪い姿勢への変化のイメージ>

なので当院では、大腿四頭筋をストレッチして終わり、といったことはなく、上半身アプローチ・下半身アプローチを行います。

重要なのは、以下の3つのアプローチです。

それぞれ解説していきます。

お尻の筋肉のストレッチ

まずは、骨盤が後ろに傾いている場合には、お尻の筋肉が硬くなっているため、そこをストレッチする必要があります。

この目的は、お尻の筋肉を柔らかくすることで、骨盤を前方に傾けていくためです。

ストレッチのやり方は、以下の画像⑧をごらんください。

<画像⑧:右のお尻の筋肉のストレッチ>

注意点としては、これは右のお尻の筋肉のストレッチです。

もし股関節の前が痛かったり、腰が痛かったりする場合には無理をせずに中止してください。

右側のお尻につっぱっている感覚があれば、ストレッチが正しくできています。

伸ばす時間は、1回20秒程度で構いません。

休憩しながら数回繰り返していただくと、お尻の筋肉が柔らかくなってきますので、骨盤が徐々に前方に傾いてきます。

お尻の筋肉が硬いと、腰の痛みの原因となったりします。気になる方はこちらの記事をごらんください。

胸の筋肉のストレッチ

次に、骨盤に対して上半身重心が後方にある状態では、胸の筋肉が硬くなっているため、ストレッチする必要があります。

ストレッチのやり方は、以下の画像⑨をごらんください。

<画像⑨:胸筋のストレッチ>

これは胸の筋肉のストレッチです。

もし腰が反りすぎて痛かったり、首が痛かったりする場合には無理をせずに中止してください。

胸につっぱっている感覚があれば、ストレッチが正しくできています。

伸ばす時間は、先ほどと同じで、1回20秒程度で構いません。

太ももの外側の筋肉のセルフマッサージ

最後に、太ももの外側の筋肉のセルフマッサージです。

この筋肉は、太ももの大きな筋肉の大腿四頭筋の外側の部分です。

セルフマッサージとは、あなたご自身の手で筋肉をほぐしていただくことです。

この目的は、この筋肉を柔らかくすることで、大腿四頭筋の緊張を減らすためです。

大腿四頭筋は太ももの前に全体的に存在していますが、特にこの外側の部分が硬くなっていらっしゃる方が多いので、おすすめです。

場所は、以下の画像⑩に示します。

<画像⑩:右の太ももの外側の筋肉>

硬くなっている方は、ほぐすと痛みがあると思いますが、ほぐす力が強すぎると、かえって「痛気持ちいい」程度でやってください。

まとめ

今回は、膝の前面に痛みが生じる場合に対しての記事を書きました。

膝の前面に痛みがでていても、それは結果であり原因は姿勢やほかの部位の関節の硬さであることが多々あります。

今出ている症状を減らすことはもちろん重要ですが、それ以上に、この先将来的に痛みの出にくい身体に仕上げていくことが大切だと私は考えています。

もし何かお困りのことがあれば、遠慮なくご相談ください。

今回も、読んでいただきありがとうございました。

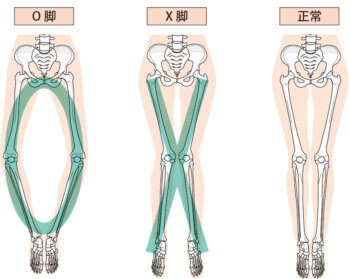

【過去の記事で、変形性膝関節症やO脚、膝関節、足関節などの記事をまとめております。気になる方はご覧ください】

・変形性膝関節症の記事はこちら

・O脚の記事はこちら

・膝関節の記事はこちらから→「膝関節の痛み・症例」の記事一覧

・足関節の記事はこちらから→「足関節の痛み・症例」の記事一覧

・腰の記事はこちらから→「腰の痛み・症例」の記事一覧

・股関節の記事はこちらから→「股関節の痛み・症例」の記事一覧

・肘から手の記事はこちらから→「肘から手の痛み・症例」の記事一覧

・首から肩の記事はこちらから→「首から肩の痛み・症例」の記事一覧

名古屋市北区 地下鉄志賀本通駅から徒歩5分

姿勢と歩行の整体院 柔道整復師 渡辺雅之