こんにちは。

姿勢と歩行の整体院の渡辺です。

変形性膝関節症などで多い「膝が伸びない」方に向けてセルフケア方法を紹介しております。

ぜひご覧ください↓

今回は、これらの記事とは違う部位のセルフケアを紹介していきます。

膝が伸びない原因は後方組織だけではない

前回記載した【腓腹筋・半膜様筋】は膝の後面に位置しており、膝を曲げる筋肉でした。

膝の後方組織が硬くなると、膝を曲げる方向に引っ張るため、膝が伸びにくくなるのはイメージしやすいと思います。

しかし、膝の前の組織が硬くなっても、膝は伸びにくくなります。

その代表的な膝の前の組織が今回紹介する「膝蓋下脂肪体(しつがいかしぼうたい)」です。

次に膝蓋下脂肪体について詳しく記載していきます。

膝蓋下脂肪体とは

膝蓋下脂肪体とは、膝関節の隙間を埋めている脂肪のことです。

イメージとしては、粘土のような組織と考えていただければいいです。

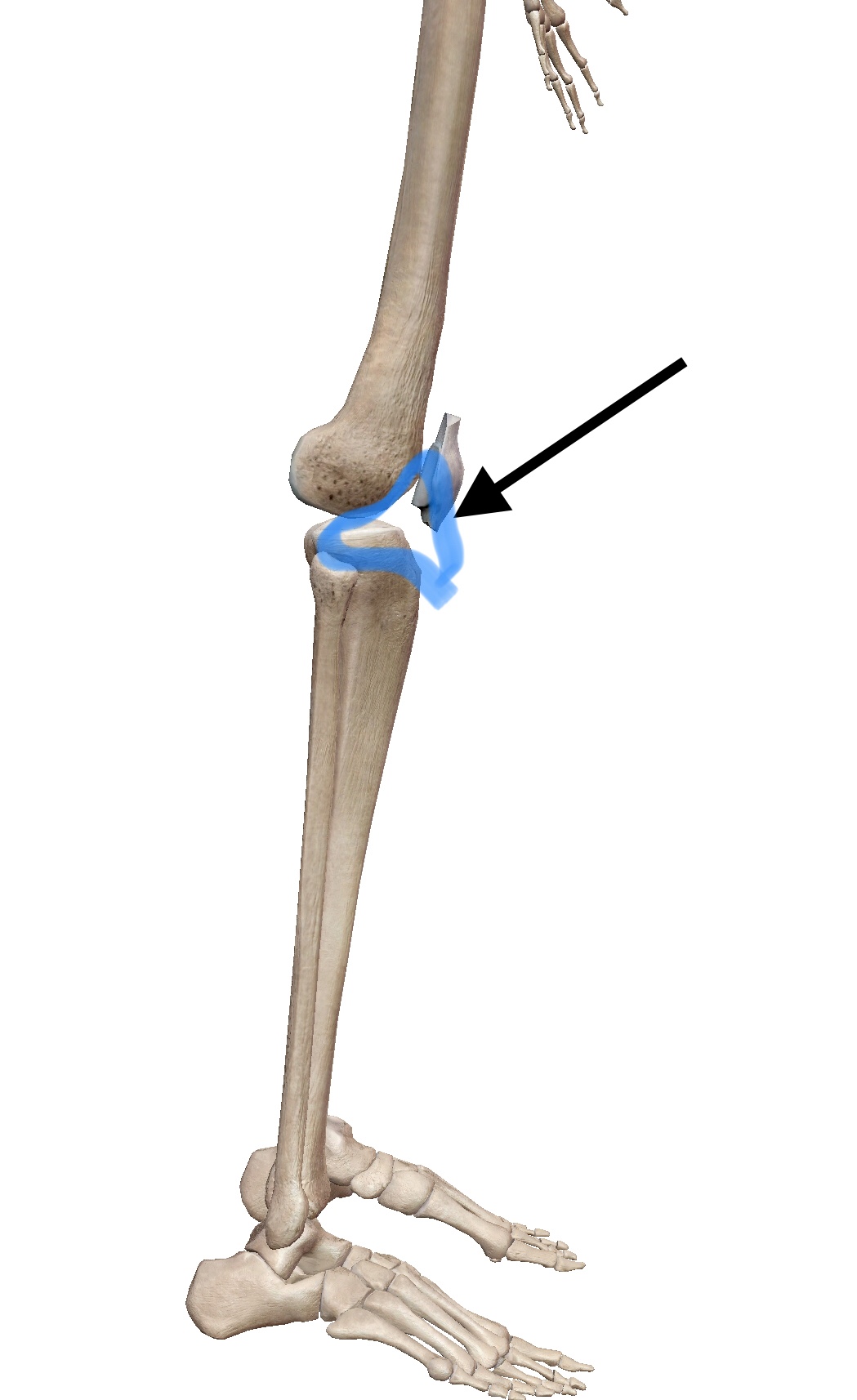

膝蓋下脂肪体の部位を画像①に示します。

<画像①:右膝の膝蓋下脂肪体の部位>

「膝のねじれ」や、変形性膝関節症などで骨の変形が強い場合には、脂肪体にかかる圧が強くなって痛みがでやすいと言われており、

階段や歩いている時に膝の前が痛い方というのは、膝蓋下脂肪体に過剰に負担がかかっていることが痛みの原因の1つになってきます。

また、脂肪体の部位によって支配する神経が異なるため、その部位で神経が障害されると、下腿や足などにしびれなどの症状を出しやすいと言われています。

特に重要なことは、膝蓋下脂肪体は、

- 膝を曲げていくときには、後ろに入っていく

- 膝を伸ばしていくときには、前にでてくる

という動き方をします。

この動き方が非常に重要です。

なぜかというと、膝蓋下脂肪体が硬くなってしまっていると、膝の曲げ伸ばしの際に動きが悪くなり、骨の動きを邪魔してしまうんです。

そうすると、膝がまっすぐに伸びない原因の1つになってしまいます。

なので、膝蓋下脂肪体の柔軟性をしっかりとだしていくことが大切です。

膝蓋下脂肪体のセルフケア

膝蓋下脂肪体は本来、粘土のような柔らかさを持っている組織です。

その脂肪体が硬くなってしまうと、膝の動きが悪くなるのはもちろんですが、膝のお皿(膝蓋骨)の動きも悪くなります。

なので、膝のお皿の動きが悪い方というのは、ほぼ脂肪体も硬くなっていると考えてもらって構いません。

手順①

膝蓋下脂肪体には神経がたくさん通っており、痛みに敏感になっています。

なので、かなり硬い方が脂肪体の部分をいきなりグイグイ押すと痛みが強い場合があるので注意が必要です。

ですのでまずは、膝のお皿の骨を動かしていきましょう。

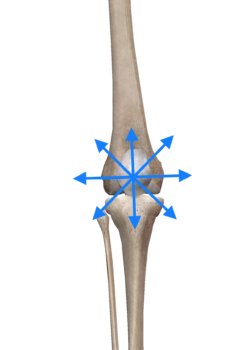

このお皿の骨は可動域が広いため、下の画像②にように上下・左右・斜めとあらゆる方向に動きがでます。

なので、あらゆる方向へとお皿の骨をグイーッと押してあげてください。

<画像②:膝蓋下脂肪体のセルフケア>

やってみればわかると思いますが、お皿の骨は思ったよりも動きが大きいことに気づかれると思います。

そして、ある方向へはいきやすいが、ある方向へはいきにくいということがわかると思います。

いきにくいということは、脂肪体の硬さがある可能性が高いため、何度かその方向へとお皿の骨を押して脂肪体をストレッチしてください。

そうすると徐々に柔らかさがでてきます。

手順②

脂肪体のストレッチがある程度できてきたら、今度は直接脂肪体をほぐしていきましょう。

ほぐす場所は、膝のお皿の骨の下の部分です。(画像③に示す)

<画像③:右膝の膝蓋下脂肪体部(体表面)>

膝のお皿をスネの方向にたどっていき、骨がなくなったところがグニュっとしていると思います。

そこです!

そこを、指でほぐしてあげてください。

あまりにも強いマッサージは膝が腫れる可能性があるため、「痛気持ちいい」くらいで大丈夫です。

ある程度ほぐしたら、手順①のようにお皿の骨を動かしてみてください。

ほぐす前よりもお皿の動きが良くなっているはずです。

これだけで大丈夫です。

まとめ

今回は、変形性膝関節症などで膝が伸びない方に向けて、膝蓋下脂肪体へのセルフケアを紹介していきました。

手術などの状況を除いて、いきなり膝が伸びなくなる場合というのは非常に少ないです。

多くの場合で、徐々に徐々に膝が伸びなくなってきます。

なので、毎日のケアが非常に重要です。

ご自分でもできるセルフケアをやって、あなたの毎日の生活がさらに楽しくなることを祈っています。

当院では、あなたのお身体の状態に合わせて施術を行わせていただきます。

もし何かお困りのことがあれば、遠慮なくご相談ください。

今回も、読んでいただきありがとうございました。

名古屋市北区 地下鉄志賀本通駅から徒歩5分

姿勢と歩行の整体院 柔道整復師 渡辺雅之