こんにちは。

姿勢と歩行の整体院の渡辺です。

今まであなたは、「なぜか片側だけ」膝や腰が痛くなったことはありませんか?

その理由が、あなたの左右の歩幅の違いにあるかもしれないというのが今回のテーマです。

左右の歩幅が同じ人はいません。絶対に左右差があります。

そして歩幅の大きい側を「踏み出し脚」、小さい側を「蹴り出し脚」と呼びます。

この左右差が大きくなればなるほど、痛みがでやすい状態になります。

たとえば、慢性的に片方の膝が痛い方がよく言われる「年のせい」や、「筋力が落ちたから」などの理由は、実はそうではなく、この歩幅の左右差がもたらす過剰なストレスが原因ということが多々あります。

以下で詳しく解説していきます。よろしくお願いします。

人間の歩行と身体への負担

人間は4足歩行から直立2足歩行になったことに伴って、2本の足で全体重を支えています。

歩行では上半身の動きとともに、左右の脚を交互に振り出すことで、前方へ推進力を生み出しています。

そして人間は、重心の位置がほかの生物よりも高い位置にあるため、より少ないエネルギーで効率よく移動することができます。

一説にはチンパンジーの歩行のエネルギーの4分の1程度ともいわれています。

そんなエネルギー効率の良い人間の歩行ですが、今まで4本脚で支えていたところが、2本に減少したため、重力のかかり方が変化し、不安定になっています。

その不安定さを、耳の平衡感覚や、背骨がカーブすることのよるクッション性でカバーしていますが、その一定のバランスが崩れると、どこかに負担が集中しやすくなるため、痛みをだしやすくなってきます。

特に歩行や走行といった重力と身体の間での繰り返される運動では、一度では小さなストレスでも積み重なれば大きなストレスとなり、身体の組織を破壊してしまいます。

洞窟などで、滴る水滴が長い長い年月をかけて岩を穿つ様子をイメージしていただければわかりやすいと思います。

踏み出し脚と蹴り出し脚とは

では、「踏み出し脚」と「蹴り出し脚」の説明をします。

これら2つの言葉の定義は、入谷式足底板(インソール)で著明な理学療法士であった故入谷誠先生が提唱されていたことです。

そして、人間みんな目の高さが左右で若干違うのと同じように、

「左右同じ歩幅で歩いている人はいない」

ということも述べられています。

このことを踏まえたうえで、歩行において、

「踏み出し脚」とは:歩幅が大きくなっている側の脚=より前に出やすい脚

「蹴り出し脚」とは:歩幅が小さくなっている側の脚=前に出にくい脚=より後ろに引けやすい脚

ということです。

踏み出し脚の特徴

では、踏み出し脚の歩幅が大きくなっている、より前にでやすいからどうなの?ということですが、

簡単に表現すると、

- 反対の脚より接地の衝撃が大きくなり、特に足や膝に痛みがでやすい

- 骨盤の前への回旋量が大きくなるため、腰への負担が大きくなりやすい

といった点があります。

1つ目の接地の衝撃に関してですが、

わかりやすく表現すると、大股で歩くのか、小股で歩くのかの違いと考えていただければ理解しやすいと思います。

大股のほうが脚が疲れて、小股のほうが脚が疲れにくいですよね?

重要なのは、身体の中心(重心)と、接地する踵の距離の違いです。

この距離が遠ければ遠いほど、衝撃や負担は大きくなります。

これが答えです。

そして、接地した衝撃を受け止めるのは主に足や膝ですが、

足のアーチや、膝の可動性や、股関節・骨盤周囲の筋肉が適切に機能してはじめて、衝撃をうまく吸収することができます。

歩行ならまだしも、走行になるとさらに衝撃や負荷は大きくなるため、より関節の適切な働きが必要になります。

だから私は歩行を見させていただきます。

歩行がきれいに行えていない人が、走行になるときれいに走れている、ということは基本的にはありえないと考えているからです。

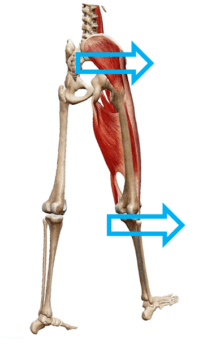

そして次に2つ目の骨盤の前への回旋量が大きくなるという点に関してですが、下の画像②をご覧ください。

脚が前に出やすくなるため、脚の付け根である股関節を介して、骨盤も前方へついていきやすくなります。

<画像②:右足が前に出ると、右の骨盤も前に一緒に前に出ていきます>

このように、歩くたびに骨盤を前方に引っ張る力がかかるので、腰の筋肉や組織が毎回捻られるので、腰に負担がかかり、痛みなどがでやすくなるということです。

蹴り出し脚の特徴

次に、蹴り出し脚についてです。

歩行において蹴り出し脚は脚が身体の後ろ側にある時間が長いという特徴があります。

踏み出し脚のように接地の衝撃はあまり問題になりませんが、脚が後ろにある時間が長いため、股関節・膝関節・足部の可動性がより求められます。

その可動性が足りないと、以前の記事でも書かせていただきました「アキレス腱炎」や、歩行時に腰痛がでやすかったり、膝の半月板や靭帯に負担がかかるため、特に膝の内側の痛みをだしやすいといえます。

ですので、蹴り出し脚側に症状が出ている方は、特に股関節・膝関節・足部のチェックが欠かせません。

症状に応じてアプローチの順番も異なるため、姿勢・歩行などのチェックを行ってからアプローチを行います。

踏み出し脚・蹴り出し脚へのアプローチ

踏み出し脚と蹴り出し脚が分かったところで、では実際に私がどのようにアプローチをしていくかですが、

基本的には、左右の偏りをなくしていくこと。

つまり、踏み出し脚を蹴り出し脚化させていく

または、蹴り出し脚を踏み出し脚化させていく

ことです。

このどちらになるかは、個人それぞれ異なります。

痛みなどの症状がでてくるレベルになると、かなりの左右差があります。

なので、出ている症状を踏まえたうえで、その症状に一番関係性が強いところからアプローチを行います。

それは、痛みの出ている側か、痛みの出ていない側か、足部か、膝関節か、股関節か、それとも上半身か。

姿勢や歩行、骨格の向きや関節可動域などを詳細に評価してはじめて、やるべきことが決まります。

そうでなければ、痛みの出ていない側へのアプローチなど、自信をもってできません。

そしてどれだけ変化が出ているかを確認して、またアプローチして、そしてまた変化を確認して、ということを繰り返していきます。

歩行は大切です。

人は1日に何千歩、多い方では何万歩と歩いています。

その1歩1歩でかかるストレスは小さくても、積み重なれば大きな負担になります。

それを何日も何日も繰り返していれば、

その負担に耐えようとして変形が進行したり、特定の部分だけ痛みが出てきたりといったことは十分に考えられますし、そういった方はたくさんいらっしゃいます。

日々の生活でのストレスをなるべく減らしていくことが、身体への負担を最小限にし、痛みの予防につながると考えています。

当院では、あなたのお身体の状態に合わせて施術を行わせていただきます。

もし何かお困りのことがあれば、遠慮なくご相談ください。

今回も、読んでいただきありがとうございました。

【過去の記事で、膝関節・足関節を中心に、腰・股関節など各関節の記事をまとめております。気になる方はご覧ください】

・膝関節の記事はこちらから→「膝関節の痛み・症例」の記事一覧

・足関節の記事はこちらから→「足関節の痛み・症例」の記事一覧

・腰の記事はこちらから→「腰の痛み・症例」の記事一覧

・股関節の記事はこちらから→「股関節の痛み・症例」の記事一覧

・肘から手の記事はこちらから→「肘から手の痛み・症例」の記事一覧

・首から肩の記事はこちらから→「首から肩の痛み・症例」の記事一覧

名古屋市北区 地下鉄志賀本通駅から徒歩5分

姿勢と歩行の整体院 柔道整復師 渡辺雅之